Central Bank of Luxemburg

Question:

L architecture doit-elle s intégrer, s effacer dans le contexte urbanistique et architectural de son environnement et participer à l harmonie du lieu?

ou

L architecture doit-elle se manifester comme objet individuel en se démarquant du contexte en signe particulier pour devenir la signalétique de son initiateur ou de son créateur?

C est dans la tension de ces opposés que s est définie la première approche du concept architectural du bâtiment de la Banque Centrale.

Le contexte physique:

Dans un quartier de ville un site entre 2 pignons existants, en bordure d un parc d un côté et d une avenue de l autre, un angle de rue, plus, une partie de l entrée en ville.

Le contexte culturel:

Une institution, la Banque Centrale du Luxembourg, qui est un élément de l état et qui, en même temps, doit manifester son indépendance.

C est en réponse à ces contextes physiques et culturels que ce bâtiment à l ambition de se manifester et de s intégrer en même temps.

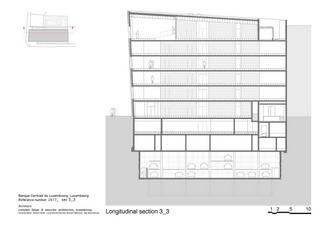

La volumétrie du bâtiment est constituée de 2 corps qui sont en dialogue avec les spécificités des orientations.

Le corps en pierre, avec ses ouvertures décalées qui produisent un effet signalétique, répond à l avenue Monterey avec son trafic et sa vue inintéressante. La volumétrie en biais accentue la situation d angle.

Le corps en verre est la réponse au parc situé en face. Cette double peau en lamelles de verre offre une protection solaire sans altérer la transparence.

Le plan du bâtiment est constitué de 2 noyaux porteurs qui incorporent les sanitaires et toutes les installations techniques et créent la flexibilité nécessaire aux plateaux de bureaux.

Au rez-de-chaussée, un musée de la monnaie est installé.

Au 5e étage, une salle de conférence est aménagée dans des espaces de grande hauteur. A côté, des espaces de réception sont transformables en espace didactique à l aide d un mécanisme automatique.

Un parking mécanique est installé au sous-sol et est accessible depuis le parking public.

On retrouve la mémoire de la construction précédente au travers de fragments de ses encadrements de fenêtres intégrés dans le béton noir.

Les matériaux principaux sont:

Une pierre de Bourgogne a été choisie pour son caractère prononcé grâce à ses taches de couleur vin. Elle est utilisée en façade et également comme revêtement de sol.

Le bois en chêne habille les noyaux.

La laque rouge traverse tout le bâtiment, tant pour les portes que les stèles du musée.

Le chêne massif est utilisé pour les tables du musée de la monnaie et la conférence.

La porte d entrée a des inclusions de monnaie pour évoquer l origine du bâtiment.

Ainsi, de la microforme (monnaie) à la macroforme (volumétrie), l objectif est de marier la cohérence géométrique à la diversité des matériaux.

copy.jpg)